2030年可再生制氫成本或降至1.4-2.3美元/kg

來源:第一氫能網

2021-02-25

目前,在全球范圍內,價值鏈上有228個氫項目,85%的全球項目來自歐洲、亞洲和澳大利亞,美洲、中東和北非正在加速部署。此外,綜合來看,預測顯示,到2030年,可再生制氫成本可能降至1.4-2.3美元/kg。近日,國際氫能委員會(Hydrogen Council)發布《Hydrogen Insights: A perspective on hydrogen investment, market development and cost competitiveness》報告,翻譯摘要部分如下:在全球監管機構、投資者和消費者轉向脫碳的背景下,氫能正吸引前所未有的關注和投資。在2021年初,已有超過30個國家發布了氫能路線圖。工業界已宣布了200多個項目和雄心勃勃的投資計劃,各國政府承諾提供超過700億美元的公共資金。這種勢頭存在于整個價值鏈中,并正在加速氫氣生產、傳輸、分銷、零售和終端應用的成本降低。此外,自2020年以來,氫能理事會的成員從60個增加到100多個,目前在全球擁有超過6.6萬億的市值和超過650萬的員工。本報告由氫能理事會和麥肯錫公司聯合發布,基于行業真實數據,提供以事實為依據的,全面、定量分析,概述了氫能生態系統的發展,包括氫能解決方案、相關投資、氫能技術以及終端應用的成本競爭力。目前,在全球范圍內,價值鏈上有228個氫項目,85%的全球項目來自歐洲、亞洲和澳大利亞,美洲、中東和北非正在加速部署。在這些項目中有17個GW級項目(即可再生能源超過1GW,每年可產20萬噸低碳氫),其中最大的項目在歐洲、澳大利亞、中東和智利。

如果所有項目都能實現,到2030年,總投資將超過3000億美元,相當于全球能源資金的1.4%。然而,目前只有800億美元的項目可以被視為“成熟項目”,這意味著該投資要么處于規劃階段,要么已通過最終投資決策(FID),要么在建、已投產或正在運營。

在公司層面上,氫能理事會成員計劃到2025年將其總氫投資增加6倍,到2030年將增加16倍。他們計劃將大部分投資用于資本支出(capex),其次是并購(M&A)和研發(R&D)。在政府財政和監管的支持下,全球向脫碳方向的轉變正支撐這一勢頭發展。國內生產總值占據世界一半以上的75個國家有零碳發展目標,30個有氫能規劃。各國政府已經認捐了700多億美元,并列入了新的產能目標和部門級監管,以支持這些氫倡議。例如,歐盟宣布2030年40GW的電解槽產能目標(目前不足0.1 GW),20多個國家宣布了2035年前禁售燃油汽車。在美國,新車的聯邦排放標準落后于歐盟,但加州和其他15個州的州一級倡議制定了雄心勃勃的目標,即到2035年乘用車和卡車達到零排放狀態。中國2021年-2024年將用50億美元支持燃料電池汽車發展,重點推動供應鏈本土化。2030年可再生制氫成本可能降至1.4-2.3美元/kg隨著GW級規模項目出現,制氫成本繼續下降。可再生能源成本下降速度加快推動了可再生能源制氫成本下降,這緣于大規模部署和較低融資成本的推動。2030年的可再生能源成本可能比一年前的估計低15%。預計澳大利亞、智利、北非和中東等擁有最佳資源的地區降幅最大。

但較低的可再生能源成本是不夠的:對于低成本的清潔制氫,電解和碳管理的價值鏈需要擴大。這需要進一步加大公共支持力度,以彌合成本差距,發展低成本可再生能源能力,并擴大碳運輸和儲存場所。對于本報告中的成本預測,我們假設根據氫理事會的愿景,氫的使用將有一個雄心勃勃的發展。例如,對于電解制氫,我們假設到2030年部署90 GW。這種規模化將推動電解槽價值鏈的快速工業化。該行業已經宣布電解槽容量將增加到每年超過 3 GW,并需要迅速擴大規模。這種規模化可以推動系統成本以超此前預期的速度下降,到2025年達到480-620美元/kW,到2030年達到230-380美元/kW。系統成本包括設備的堆放和平衡,但不包括運輸、安裝和裝配、建筑成本和任何間接成本。可再生能源制氫的大規模部署將需要開發GW規模的制氫項目。這種專門建設可再生能源的項目可以通過合并多種可再生能源(如陸上風能和太陽能光伏發電的聯合供應)并在此之上建設電解槽來提高利用率。綜合來看,預測顯示,到2030年,可再生制氫成本可能降至1.4-2.3美元/kg。(這一范圍是由于最佳區域和平均區域之間的差異造成的)。這意味著到2028年,新的可再生能源和灰色氫氣供應可能在最佳區域達到成本平價,2032-2034年在平均區域達到成本平價。利用天然氣生產低碳氫氣的技術也在不斷發展。隨著二氧化碳捕獲率的提高和資本支出要求的降低,低碳制氫是一個強有力的互補生產途徑。如果大規模開發碳運輸和儲存場所,到本世紀末,低碳氫氣可能與灰色氫氣實現收支平衡,成本約為每噸二氧化碳35-50美元。2030年,氫氣全球運輸成本將低于2-3美元/千克隨著制氫成本的下降,輸配成本是降低氫成本的下一個前沿領域。從長遠來看,氫氣管道網絡提供了最具成本效益的分配方式。例如,管道可以僅花費輸電線路1/8的成本傳輸10倍的能量,資本支出成本與天然氣相似。該行業可以部分再利用現有的天然氣基礎設施,但即使是新建的管道,成本也不會太高(假設泄漏和其他安全風險得到妥善解決)。例如,我們估計,通過管道將氫氣從北非運輸到德國中部的成本約為每千克氫氣0.5美元,低于這兩個地區本地可再生氫氣生產的成本差異。

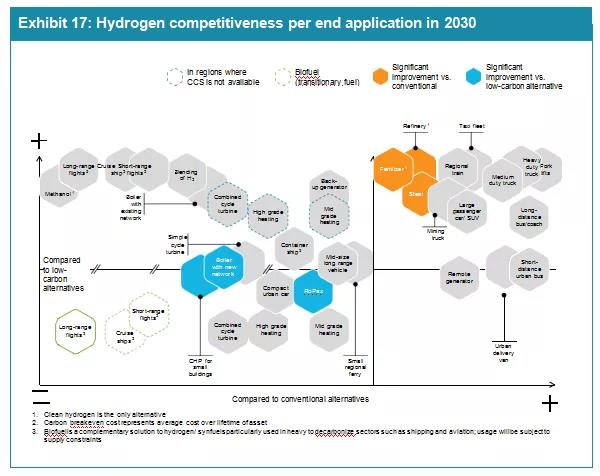

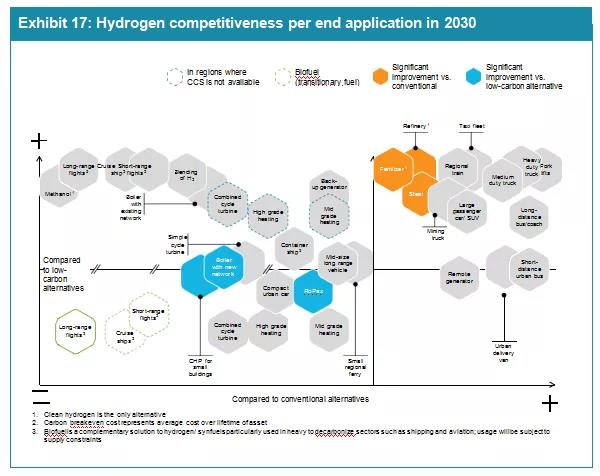

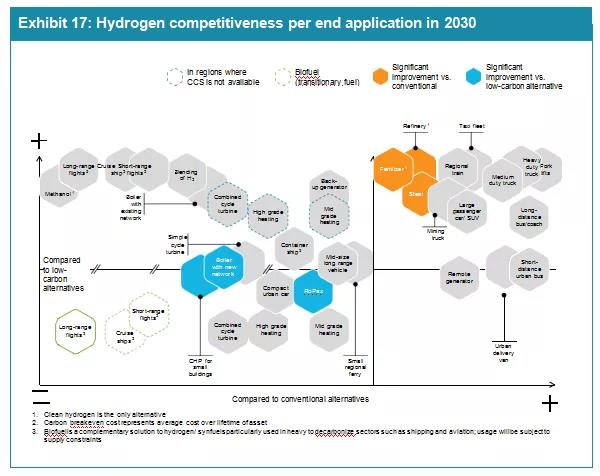

從短期到中期來看,大規模清潔氫氣應用中最具競爭力的設置包括在現場或附近同時進行制氫。然后,利用這種規模化生產向附近的其他氫氣用戶(如卡車和火車加油站)和較小的工業用戶供應燃料。用卡車運送燃料給這些用戶通常是最具競爭力的配送方式,每公斤氫氣的成本低于1美元。對于長距離的船上運輸,氫氣需要轉換以增加其能量密度。雖然存在幾種潛在的氫載體方法,但三種碳中性載體——液態氫(LH2)、液態有機氫載體(LOHC)和氨氣(NH3)——正在獲得最大的吸引力。成本最優的解決方案取決于目標最終用途,決定因素包括集中燃料和分布式燃料,再轉化的需要和純度要求。從規模上看,到2030年,國際分銷的總成本可能達到2-3美元/千克(不包括生產成本),其中轉換和再轉換所需的成本占最大份額。例如,如果目標最終應用是氨,運輸成本僅增加0.3-0.5美元/kg的總成本。如果目標最終應用是液態氫或高純度要求的氫,作為液態氫運輸可能僅增加1.0-1.2美元/千克,從港口進一步分銷的額外利益。這些成本水平將促成全球氫氣貿易,將日本、韓國和歐盟等未來主要需求中心與中東和北非(MENA)、南美或澳大利亞等擁有豐富低成本氫氣生產手段的地區聯系起來。與制氫一樣,氫氣運輸也需要大量的初始投資,適當的監管框架,以在第一個十年內彌合成本差異。從總體擁有成本(TCO)的角度(包括制氫、分銷和零售成本)來看,氫能是22種終端應用中最具競爭力的低碳解決方案,包括長途卡車運輸、航運和鋼鐵。然而,純TCO并不是唯一驅動因素:未來對環境法規的期望、客戶的需求和相關的“綠色溢價”,以及ESG合規投資的較低資本成本都將影響投資和購買決策。

在工業中,較低的制氫和配氫成本對成本競爭力尤為重要,因為它們占總成本的很大一部分。未來十年,煉油有望轉向低碳氫氣。對于肥料生產,到2030年,使用可再生能源生產的綠色氨在歐洲應具有成本競爭力,歐洲生產的灰色氨每噸二氧化碳的成本不到50美元。鋼鐵是最大的工業二氧化碳排放源之一,亦可能成為成本最低的脫碳應用之一。通過使用廢鋼和氫基直接還原鐵(DRI)的優化設置,到2030年,綠鋼的粗鋼成本僅為515美元/噸,或每噸二氧化碳溢價45美元。在運輸方面,較低的氫供應成本將使大多數道路運輸部門在2030年之前在不考慮碳成本的情況下與傳統方案競爭。在電池技術迅速發展的同時,燃料電池電動汽車(fcev)正在成為一種補充解決方案,特別是在重型卡車和遠程領域。在重載長距離運輸中,如果在泵處以每千克4.5美元的價格提供氫氣(包括氫氣生產、分配和加油站成本),FCEV方案可在2028年實現柴油盈虧平衡。此外,氫氣燃燒(H2 ICE)在功率和正常運行時間要求非常高的領域提供了一種可行的替代方案,包括重型礦用卡車。同樣,氫在火車、航運和航空領域也在不斷發展。到2030年,清潔氨作為運輸燃料將是集裝箱運輸脫碳的最具成本效益的方式,與重質燃油(HFO)實現收支平衡,每噸二氧化碳的成本約為85美元。航空業可以通過氫和氫基燃料實現具有競爭力的脫碳。航空工業可以通過LH2直接對中短程飛機進行最具競爭力的脫碳,成本為每噸二氧化碳90-150美元。根據所選的二氧化碳原料,遠程飛機可以使用合成燃料進行最具競爭力的脫碳,成本約為每噸二氧化碳200-250美元。建筑和電力等其他終端應用將需要更高的碳成本才能具有成本競爭力。然而,隨著大規模和長期解決天然氣管網脫碳問題,它們仍將看到強勁的勢頭。例如,在英國,多個具有里程碑意義的項目試點正在將氫氣混合到天然氣管網中,用于住宅供暖。氫氣作為一種備用電源解決方案,尤其是在數據中心等高功率應用中,也越來越受到重視。在財政支持、監管和明確的氫氣戰略和目標的支持下,政府對深度脫碳的堅定承諾,在氫氣行業引發了前所未有的勢頭。現在需要保持這一勢頭,并制定長期監管框架。這些雄心勃勃的戰略現在必須轉化為具體措施。政府應在企業和投資者的投入下,制定部門一級的戰略(例如鋼鐵脫碳戰略),制定長期目標、短期里程碑和必要的監管框架,以實現過渡。該行業必須建立設備價值鏈,擴大制造規模,吸引人才,建立能力,并加快產品和解決方案的開發。這種規模的擴大將需要資金,投資者將在發展和推動規模經營方面發揮巨大作用。所有這些都需要新的伙伴關系和生態系統建設,企業和政府都將發揮重要作用。為了開始工作,戰略應該針對關鍵的“解鎖”,比如降低氫氣生產和分配的成本。我們估計,在理想條件下,需要大約65 GW的電解規模才能使成本與灰色氫氣達到收支平衡,這意味著這些資產的資金缺口約為500億美元。在擴大碳運輸和儲存、氫運輸、分銷和零售基礎設施以及終端應用方面也需要支持。支持部署的一個地方是發展以大型氫氣承運商為核心的集群。這將推動設備價值鏈的規模化,降低制氫成本。通過合并多個承購商,供應商可以分擔投資和風險,同時建立積極的強化循環。在這些集群附近的其他較小的氫氣承購商可以依靠較低成本的氫氣供應,使他們的運營更快地實現盈虧平衡。成功的集群將可能涉及整個價值鏈的參與者,以優化成本,挖掘多種收入來源,并最大限度地利用共享資產。它們應向其他參與者開放,基礎設施應允許在可能的情況下隨時訪問。

未來幾年將對氫生態系統的發展、實現能源轉型和實現脫碳目標起決定性作用。如本報告所示,過去一年的進展令人印象深刻,勢頭空前。但未來還有更多機遇與挑戰。