從鉆木取火這一最偉大的技術革命開始,人類文明揭開了嶄新的一頁,能源被納入主動管理。

一直到中世紀,木頭一直是全球最主要的能量來源和生產資源,森林看起來是一個取之不盡用之不竭的燃料來源。

據統計,木頭除用作供暖、以及汽船和火車的燃料,還能直接生產多達101種不同的產品:從房子、門窗、鞋子、澡盆等生活用品、耙犁、風車、織布機、印刷機等機器設備,乃至馬車、輪船、汽缸等交通工具和城市輸水管道。隨著全球人口的大幅增加,大片森林被砍伐,樹木資源枯竭成了歐洲社會的一大問題。

16世紀晚期,英國的木材價格比15世紀上漲了250%。燃料危機出現后,大規模開采和使用煤炭成為英國人的無奈選擇。

此前,當歐洲人對“昏暗的大洋”懷著恐懼心理,不敢貿然涉足的時候,中國偉大航海家鄭和即已率領著龐大艦隊縱橫馳騁在印度洋上,往來于中國、南亞和東非之間,成為世界大航海時代的開拓者。

然而,為時不久,以鄭和為代表的明朝官方航海事業由盛而衰,遽然終止;西方航海活動卻日漸發達,歷久不廢。

(鄭和船隊的中寶船總長超過120米,比其晚了一個世紀的哥倫布遠航艦隊旗艦“圣瑪利亞”號總長25.5米,規模過于懸殊)

每一個煤筐里都裝著動力與文明。早在億萬年前,大量埋在地下的植物慢慢形成煤。

公元1世紀,羅馬人入侵英國,發現了裸露在地面的煤炭,稱之為“英國寶石”,并被用來制作首飾。但煤作為燃料的崛起并未伴隨著人們的喜悅,相反,煤被認為是低等能量資源:開采、運輸和存儲較為困難,加工處理繁瑣,燃燒又很臟。

甚至早在1306年,英國政府還頒布過一道禁止燃煤的法令。

但到了17世紀,英國運煤船數量已經遠超過運送其他物品船只的總數。

18世紀,以煤為燃料的蒸汽發動機問世。

詹姆斯·瓦特改造的兩臺機器分別用在煤礦抽水和帶動威爾金森鑄鐵廠的風箱。“鐵路之父”史蒂芬森開通了從煤產地達靈頓到河岸城鎮斯托克頓長達42公里的鐵路。困擾煤炭開采、運輸方式和使用場景的問題逐步得到解決,礦物燃料時代和工業革命隆重登場,“日不落帝國”揚帆起航,歐洲諸國紛紛效仿英國走上工業化道路。

從1750年到1890年,燃煤帶來的污染使得倫敦起霧的頻率顯著增長,多場嚴重的大霧使得倫敦城死亡數千人。

時至今日,煤的爭議從未停息。全球煤炭產量70多億噸,中國占比45%,是第二名的5倍多,規模化用煤的發源地英國、法國、意大利以及德國已陸續宣布棄煤時間表。

(17世紀倫敦卸煤場Coal Drops Yard)

(歷經長達四年的更新改造,Coal Drops Yard實現了從卸煤場到區域商業中心的華麗轉身,成了媲美Covent Garden的世界級地標)

現代工業血管里流淌的是石油。在美國賓夕法尼亞西北部荒野,人們曾用原始的方法收集過幾桶黑黑的又帶有點臭味的東西,并用來制藥。

1854年,德雷克“上校”(其實是一名退休列車員)用一個拼湊起來的沖擊塔在泰特斯維爾小鎮附近地下69.5英尺的地方打出了石油,每天流到地面的有20桶,“德雷克井”成為現代石油工業的發源地。

150年后,另一個美國人米歇爾用同樣的堅持在德克薩斯開啟了頁巖氣革命。其實,早在4000年前,古巴比倫王國已經開始使用一種后來稱為“瀝青”的東西,并用它來鋪路。早期石油工業得益于美國南北戰爭而迅速發展,軍隊用原油給機器做潤滑劑、照明以及部分火車燃料。

1868年,在克利夫蘭當過圖書管理員的洛克菲勒在賓夕法尼亞創辦標準石油公司,并逐步將油井、煉化到管道運輸和銷售納入麾下,開啟了石油大托拉斯時代。

1885年,汽車之父德國人卡爾·本茨發明了內燃機,但真正實現產業化的是美國福特的T型車。

1911年,美國第一個加油站在底特律開業;

到1916年,美國馬路上行駛的汽車就達340萬輛,困擾城市多年的馬糞問題也隨之終結。以內燃機的規模化普及為標志的第二次工業革命和石油在保證美國及其盟國在兩次世界大戰中贏得勝利最終使得美國成為世界上最強大的國家。

尤其二戰讓全球看到了石油對整個國家機器運轉的作用,德國發起藍色行動向高加索進攻的戰略目的便是獲取高加索地區石油,同時打擊蘇聯的石油生產;同時煤制油技術也因石油封鎖而獲得大規模發展,戰時最高峰年產560萬噸油品,供應德軍近67%的飛機和50%的汽車及裝甲車用油。

石油成為各國競相角逐的戰略資源,能源也成為影響并塑造全球政治格局的重要力量,戰后全球地緣沖突多源自石油。進入21世紀以來,出于保障自身能源安全以及應對全球氣候變化等因素,荷蘭、挪威、英國以及印度等國已陸續發布了禁售燃油車的路線圖。

(19世紀賓夕法尼亞州的油井)

可再生能源回歸的時代。在化石能源大規模應用之前,所有使用的能源都是可再生能源,其主要形式是人力、牲畜、水磨、風磨和薪柴。4000年前,美索不達米亞地區居民立起了人類歷史上第一臺風車,1000年以后在東地中沿岸和中國均出現了風車,直到7世紀歐洲才出現了當地最早的風車,主要用來碾米和提水。

12世紀,第一臺水平軸式風力機出現。

1887年,美國電力工業奠基人Brush安裝了一臺自動運行的且用于發電的風機——葉輪直徑是17米,有144個由雪松木制成的葉片,這臺發電機僅為12千瓦運行了約20年。

1918年,風電裝機已占全球電力總裝機的3%,隨后10多年,丹麥、瑞典、蘇聯和美國應用航空工業的旋翼技術成功地研制了多種小型風力發電裝置。

從1839年法國科學家.Becquerel發現液體的光生伏特效應算起,太陽能電池已經走過了160多年的漫長的發展歷史。

1854年,貝爾實驗室三位研究人員關于單晶硅太陽電池的研制成功(當時報道效率4.5%),對太陽電池的實際應用起到決定性作用。

1979年全球太陽能電池安裝總量達到1MW。風與光的大發展得益于電氣化時代的到來,以電力的廣泛應用為特征第二次工業革命將石油打造為工業經濟血液的同時也為風與光的普及應用奠定了堅實基礎。

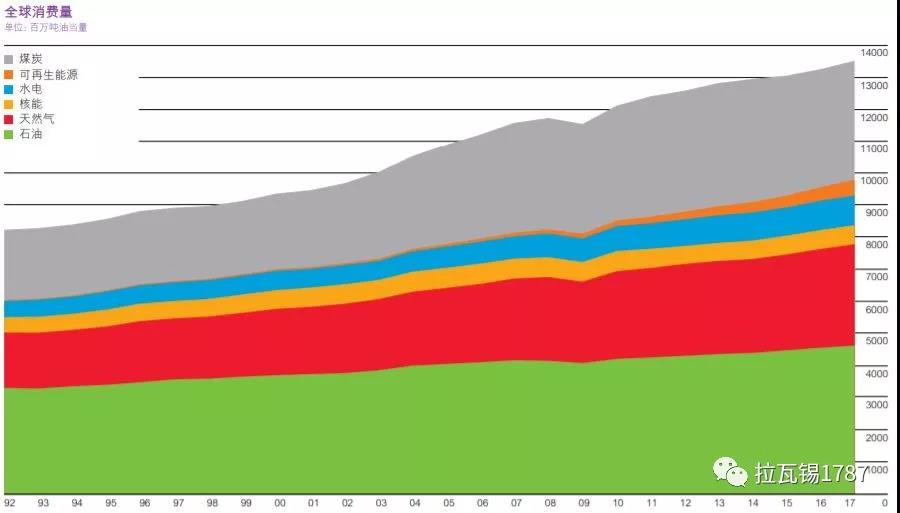

2018年全球電力裝機規模約70億千瓦,其中風、光發電裝機占比18.14%;新增發電裝機2億千瓦,其中風、光裝機占比達到80%以上,已成為全球主力增量能源,中國功不可沒。

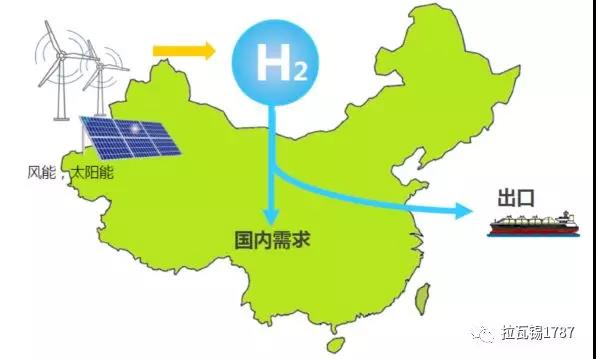

與電相比,氫是一種更靈活的能源載體:容易獲得、能量密度高、易存儲并廣泛使用。

在解決可再生能源生產與使用分布(地理和時間)的不均衡性上將發揮重要作用,并連接電網和油氣管網構筑低碳現代能源供應體系。

當前氫能來源主要有化工副產、化石能源重整制氫以及電解水制氫,規模化制氫能力不存在問題。

1913年,德國化學家伯吉尤斯在實驗室成功地實現了煤氫化為液體燃料,1927年建成世界上第一家煤氫化工廠。經歷一戰、二戰洗禮,煤制油(氫)工業化規模全球首屈一指。

未來,零邊際成本的可再生能源大規模使用將帶動用電成本下降,全周期零碳的可再生能源電解水制氫技術成本將隨之快速下降。與此同時,多個國家的科學家聲明他們在地球上發現了游離態的氫氣。

法國石油與新能源研究院埃里克德維爾認為,陸地之下可能蘊含著大量氫—更準確地說是氫氣,并源源不斷地向外釋放。

自20世紀70年代以來,法國、美國、俄羅斯先后在亞速爾群島以南以及巴西等地發現了富含氫氣的熱液,甚至2012年,有加拿大天然氣公司聲稱,在距離馬里首都巴馬科60km處的一片含水層中,打出了一個純度高達98%的氫氣井(過于專業非氫能首席觀察員所能核實)。

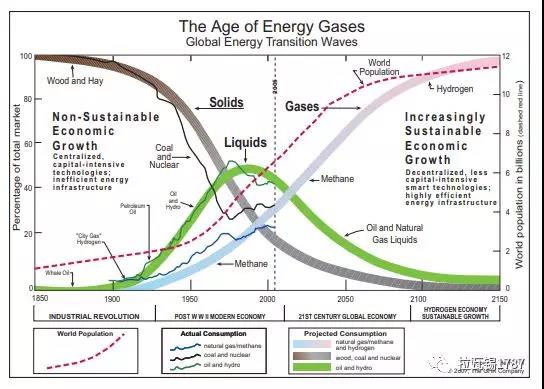

人類從遠古一路走來,先用木頭做燃料,后來改用煤、石油,再到目前大規模使用天然氣和新能源。

不同歷史時期各種能源種類互有交叉,共同為人類使用。從能源品類的變化來看,從化石能源消耗型向綠色能源再生型過渡呈現以下特征:從固體到液體再到氣體、從集中式到分布式、從不可持續到可持續、從多碳到無碳即“加氫減碳”。

最重要的兩點是,歷次能源品類更迭絕不是被替代品種用光了,而是隨著科技進步,新的能源品類更經濟更實惠更方便。正是由于科技的引領,不同于之前煤炭和石油等替代能源的價格上升,新一輪可再生能源革命帶來的是能源價格的持續降低。

每一次能源利用方式的轉變都會變革人類生活方式,重塑全球工業體系乃至全球地緣政治格局。

在全球能源發展歷程中,中國常常“起大早,趕晚集”。

中國是世界上發現和利用煤炭和石油最早的國家之一,遠在公元前500年左右的春秋戰國,煤已成為一種重要產品,稱為石涅或涅石,用于冶鐵和煉銅。

魏晉時期稱煤炭為石墨,唐宋時期為石炭,明朝始稱煤炭,于謙一首《詠煤炭》更是源遠流長。早在宋代,四川一帶人們便開始使用石油。

沈括在《夢溪筆談》談到:“鄜、延境內有石油,舊說高奴縣出脂水,即此也。生于水際,沙石與泉水相雜,“惘惘”而出,土人以雉尾挹之,乃采入缶中,頗似淳漆,燃之如麻,但煙甚濃,所沾帷幕皆黑。”但在相當長的時期內,我國的煤炭、石油開采技術始終停留在手工作業生產的水平上,大規模應用更是無從談起。

究其原因,《中國科學技術史》中的“李約瑟之謎”,馬克思用“奇異的悲歌”均給出了不同角度的描述。

今天,中國每年投資于國內可再生能源的金額高達1000多億美元,是美國兩倍,超過了美國和歐盟的年度投資總額。

隨著新能源、特高壓、儲能及氫能技術的發展,中國風光資源將實現更大范圍、更高效的配置,可充分利用不同地區能源的資源差、時區差、季節差及價格差,打造一個全面電—氫—熱耦合的優質高效能源供給體系。

同時終端部門的綜合用能效率提高,與工業和交通領域的低碳化進程一道,將進一步加深能源消費側革命,并帶動能源科技革命。

中國版的“能源革命”正在引領全球第三次工業革命,并成為世界能源需求和能源行業尖端技術的主要來源。這也就意味著中國掌握著前所未有的優勢機會,能夠在世界能源市場中占據領導地位,從而開啟人類大規模清潔用能的新紀元。