產業觀察 | 標準與規范也是氫能產業發展的基礎建設

來源: 產業觀察者 2023-03-09

《氫系統安全基本要求》即將實施

三年疫情防控終于告一段落,被壓抑的市場能量將逐漸釋放。而經濟恢復的同時各種潛藏在這三年或更久之前的一些隱患也逐漸暴露出來,尤其尚處于發展初期的氫能產業,“以獎代補”啟動之際恰逢疫情影響,一些創業初期的企業就面臨外部環境掣肘與行業內部快速發展要求的矛盾,在這種資源與發展速度不匹配的情況下,氫能行業目前的生態并不那么健康,加上發展初期很多標準還不完善,行業發展或遭遇邊界不清,或遭遇阻隔。

更加完善的行業標準有利于推動技術的發展,現階段行業內的各項技術發展規范程度并不高,雖然很多技術發展的初期確實會經歷一個相對“混沌”的階段,但是在新能源行業目前整體發展已經進入加速變革的時期,更加完善的行業標準能為技術的發展提供支持,另一方面完善的標準也有利于行業整體的良性發展,避免資源和資產浪費的現象,也能加快市場化的進程。

2022年12月30日發布的《氫系統安全的基本要求》即將于2023年4月1日實施,我們認為這也屬于氫能發展重要的基礎建設,是非常積極的信號。該標準包括氫系統的類別、氫的基本特性、氫系統的危險因素和風險控制等內容。

在氫能產業交流的過程中,常常遇到兩種極端,一種是談氫色變,甚至有人說儲氫瓶像一個定時炸彈,可能會遭遇恐怖分子,仿佛恐怖分子很有耐心,那么多危化品都不引爆,偏偏要等到氫能應用才去施惡似的;而另一個極端認為氫很安全,甚至比油氣安全。鄭津洋院士認為這兩種說法都不嚴謹,首先,這個世界上很多物資管理不好都是有風險的,關鍵是我們是否能夠了解它的特性,并能找到管理它的方法。人類對氫的認知已經幾百年,基本上掌握了氫的特性,而且有能力對氫的安全進行管理。其次,要清楚地認識到氫能應用過程中的危險因素,目前行業存在很多問題,并不是氫和油氣哪一個更安全,而是根據不同的能源實施相應的安全管理。而氫能標準就是氫能管理的基本規范。

我國氫能行業標準現狀

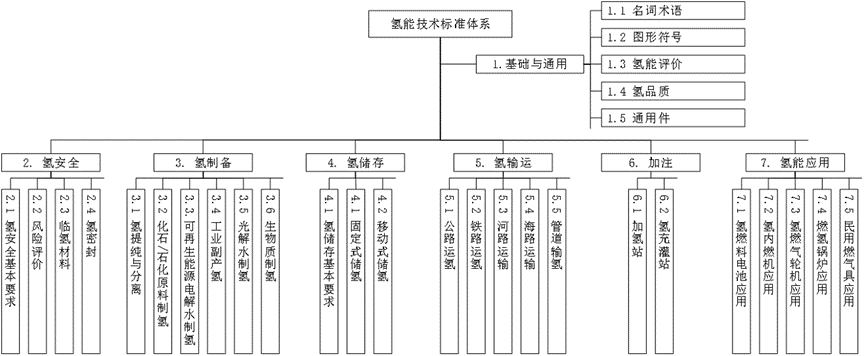

氫能行業的標準與產業政策技術發展基本同步,據香橙會統計,到目前為止,我國共有氫能國家標準62項、氫能行業標準48項、燃料電池行業標準49項。標準也是一個系統工程,包括基礎與通用、氫安全、氫制備、氫儲存、氫運輸、氫加注、氫能應用等七個類別的標準。

圖1 氫能技術標準體系框架

在2017年出版的《氫能國家標準匯編》中收錄了自2005年至2017年氫能相關國家標準共28項。

表1 2017年出版《氫能國家標準匯編(2005-2017)》標準

資料來源:《氫能國家標準匯編(2005-2017)》

實際上這個基礎建設非常龐大,成熟產業如天然氣行業的相關規定根據發展階段不停地完善和增補,目前已經超過了3600項。標準細到核心零部件如質子交換膜的性能要求、操作規范如加氫安全規范,其中,安全是氫能標準最重要的部分。和石油天然氣運輸一樣,氫氣的儲運屬于危險品運輸,所以,需要在標準規范下指導操作。氫能標準在示范應用中逐步形成,由于新興產業的標準缺失,往往需要從地方標準、團體標準過渡到國家標準。

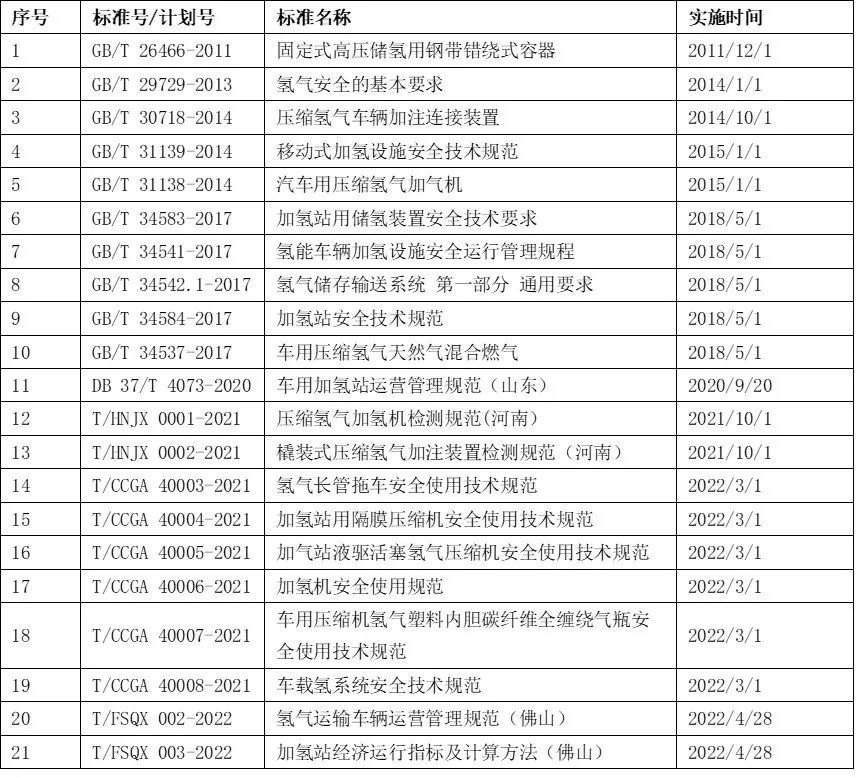

以高壓儲氫部分為例,目前相關的國家標準和團體標準大約有20多項,其中,2018年前的標準是國標,2020年以來的相關標準都是在實踐中地方或行業發布的管理規范或團體標準。《氫氣儲存輸送系統—第1部分:通用要求》(GB/T 34542.1-2017)作為基礎標準,規定了氫氣儲存輸送系統總體設計、安全附件、安裝調試運行管理和風險評估的通用要求。而相關壓縮氫氣的標準規定了各種高壓儲氫裝備和零部件的技術規范、工藝規范、操作規范,包括充裝、運輸、卸氣的安全技術要求。各標準之間的關系與產業鏈的接口一樣,需要形成相輔相成的關聯關系。

表2 與高壓儲氫技術相關的國家標準和行業標準

資料來源:根據公開資料整理

目前從技術進步與規模化的趨勢來看,制氫端的綠電成本和電解槽成本以及應用端的燃料電池成本都可以預期,氫能發展的主要瓶頸在于儲運,而儲運的一個很大的瓶頸又來自標準,比如對于燃料電池車載儲氫瓶的標準為35MP,而國外達到70MP,這直接影響了燃料電池汽車的續航里程;高壓儲氫用管束車國內適用的標準是20MPa,而國外適用的標準是52MPa;我國加氫站標準要求建在化工園區,盡量遠離人群,而國外加氫站建在人多和加氫方便的地方。

現行標準使得燃料電池汽車無法發揮“長距離續航里程”的優勢,氫氣儲運成本高,加氫站效率低,嚴重影響燃料電池汽車的推廣應用。

但我們不能對國外的標準生搬硬套,標準所規定的技術指標是需要經過科學驗證的,就算同樣是高壓氣瓶,我們的工藝、配套、使用環境、操作指南是否能夠達到安全是不能用模型推演的,而是需要實際驗證的。如我國目前對III型瓶也就是鋁制內膽碳纖維纏繞瓶制定了GB/T 35544-2017標準,但是對于國際市場通用的IV型瓶的相關標準,我國目前采用的主要是2020年發布的《車用壓縮氫氣塑料內膽碳纖維全纏繞氣瓶》團體標準,經過長時間的研究與科學的驗證,鄭津洋院士主持的IV型瓶標準也將于近期發布。

國際氫能行業標準現狀

現階段,各國和各標準化組織通過國際氫能合作組織、國際氫能合作項目和聯合國世界車輛法規協調論壇(UN/WP29 )等渠道基本建立了氫燃料電池汽車(HFCV )的法規和標準、燃料電池(HFC)的標準和法規的協調機制。

由于車輛市場準入門檻比燃料電池其他應用要高,其中安全性要求、環保性要求更突出,而HFCV是燃料電池應用的重點領域,各國和各標準化組織都專門成立部門負責HFCV法規和標準。其中UN/WP29于1998年專門設立了SC3小組委員會專門負責管理制定HFCV 的全球性技法規(GRT)的項目,在UN/WP29-SC3的框架下建立了HFCV的全球協調機制開展全球統一的技術法規制定。

在氫燃料電池法規和技術的其他領域如微型/移動/固定燃料電池動力系統等,還沒有建立類似于UN/WP29的框架,但通過國際間的合作組織、合作項目以及各國對ISO、IEC 等標準適用相互協調,如歐洲聯合氫能項目(EIHP )、自動化工程師協會(SAE )組織的燃料電池標準化論壇,在整個氫燃料電池法規和標準制訂及協調機制框架中。

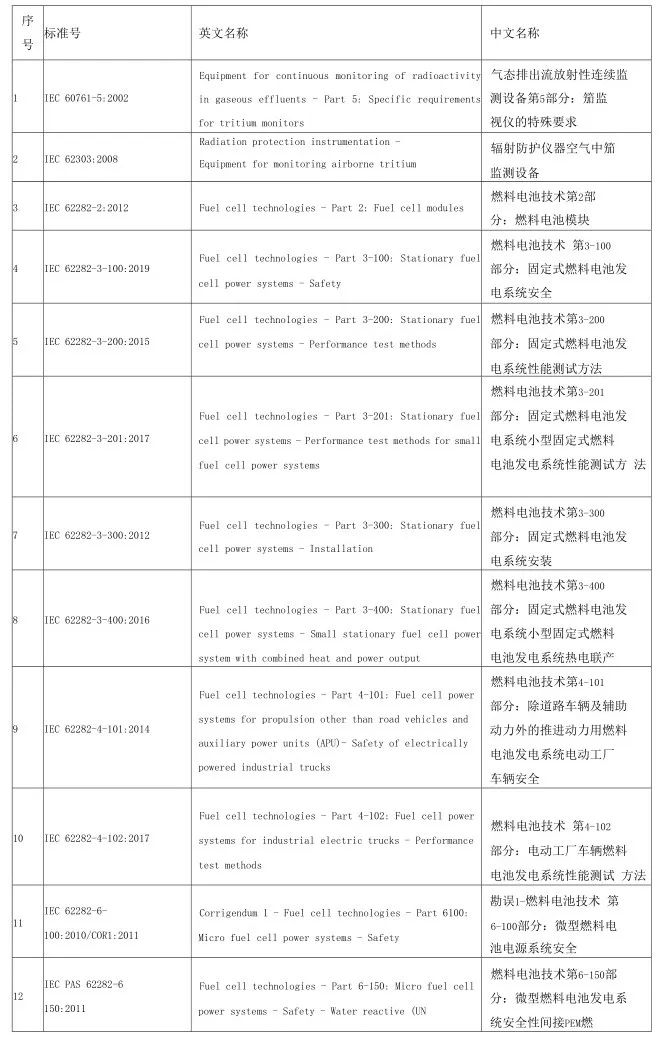

目前,國際標準組織主要有國際標準化組織(ISO)、國際電工委員會(IEC)、美國機械工程師協會(ASME )、氫能法規和標準協調委員會(HCSCC)、加拿大標準協會(CSA )、電氣和電子工程師協會(IEEE)、國際法規理事會(ICC)、自動化工程師協會(SAE)、保險業者實驗室(UL )、歐洲英國標準(BS)、日本標準協會(JSA)等。其中,最權威的機構為國際標準化組織(ISO)和國際電工委員會(IEC),都分設有關氫能的技術委員會TC 197氫能技術委員會和TC 105燃料電池技術委員會。其中IEC/TC 105和ISO/TC 197分別專攻氫能應用系統的某些重要領域,如氫能系統安全性的基本考慮、加氫站、氫燃料等產品規范等。

國際市場上影響力較大的氫能合作組織包括:氫能經濟國際合作組織(IPHE )、歐洲聯合氫能項目(EIHP)、促進氫能轉變伙伴關系(PATH)(成員國為美國、加拿大、日本三國)等,均致力于氫能技術規范和標準制定工作。其中歐洲聯合氫能項目(EIHP)有整體協調、燃料添加站、與添加燃料有關的相關界面、汽車、安全、與“EU —USA ”相關的一攬子活動。

國際上主流的ISO標準中對于氫能僅制定并實行了48項國際標準,這主要是由于目前全球氫能發展都處于起步階段,全球發展的步調和重心也并不統一,從我們以往獲得的資料來看,我國目前的氫能發展主要以電解槽,商用車為主,而國外目前除了這些之外,還包含了部分船舶,鹽穴等相關項目,因此在標準的制定方向上也會有一定的出入。

目前全球對氫能產業標準制定相對較多的還有美國的115項,屬于現階段行業標準相對完善的國家,而日本的氫能行業雖然起步較早,專利也相對較多,但是僅制定了22條相關行業標準,這是因為目前日本的氫能產業主要市場為美國,因此產品執行的標準也會根據市場進行調整。此外,歐盟發布了29項氫能產業相關標準,而德國則發布了31項相關標準。

表3 IEC已發布的氫能相關國際標準匯總(截至2020年6月)

資料來源:人人文庫

標準對氫能行業發展邊界的影響

前面我們反復提到IV型瓶,一方面為即將出臺的標準做一點預告,另一方面這個現實的例子也是我們比較國內外燃料電池汽車發展的一個要點。

現行35MPIII型瓶在重卡上雖然重量只有同級別電動車的一半,但占用空間和續航里程與鋰電比優勢并不明顯,而目前國外市場的乘用車市場主要采用的大多都為70MPaIV型瓶,如Mirai和NEXO。標準的滯后對技術的發展和產品的上市無疑都帶來了一定的負面影響,這種影響短期內在氫能行業市場化不高的情況下可能并不明顯,但是長期來看,從產品研發到產品上市都會造成慢人一步的現象,所謂一步慢步步慢,燃料電池車型的市場化程度多少會受其影響。

邏輯是:35MPaIII型瓶標準直接影響乘用車的需求,加氫站受限化工園區也會抑制乘用車,乘用車被抑制又影響乘用車停車、加氫等標準的推出,而商用車只能滿足特殊場景的加氫站流量,加氫站工作量不飽滿必然影響投資人的積極性,燃料電池企業達不到萬臺/年很難盈利,車企表現則更加消極……如此,關于加氫站與車輛的矛盾再一次上演,這就是我國目前氫能發展面臨的現實局面。

另外,目前制約氫能發展的一個重要瓶頸是氫氣的運輸,如果能夠放開站內制氫并給予加氫站標準在地理空間和作業空間更多的外延,這可以大大降低儲運過程中的風險和成本。

如果不放開加氫站的限制、不放開70MPaIV型瓶、不制定嚴格的安全規范,我國燃料電池汽車產業化就是一個死局。

現行標準制約了燃料電池汽車產業化進程,相關產品的應用空間有限,市場以經驗代替準則。一些沒有得到驗證的產品就投放市場,“首套”、“第一”的消息不斷,但實際應用處處受阻,產業化推進看似熱鬧但市場推廣不達預期。

行業需要在邊界條件下發展,除了行業標準以及市場標準,行業還需要完善法律規則和商業規則,一旦遭遇騙補、騙單的事件,負面信息的曝光率遠高于正面信息。無論是國內青年汽車的“水氫汽車”騙局、操之過急的美國Nikola“造假”事件還是近期傲利資本創始人“高調跑路”(其中有氫能項目投資款)都是行業發展初期的一些亂象,這些自氫能產業出圈的消息對社會的影響力遠超催化劑、碳紙或質子交換膜技術上的突破。

2023年4月1日即將執行的GB/T 29729 -2022《氫系統安全的基本要求》國家標準,對制氫,儲氫,運輸,用氫等方面都建立了相關的基本標準要求,這對于氫能市場的整體發展無疑是一大助力,讓氫能安全有章可循,行業從相對混亂的階段逐漸完善建立起相對較為穩定且健康的發展路徑。

當然我們也不可能說僅僅通過一個行業標準就能夠去解決所有的問題,要讓氫能行業持續發展還需要花更多的時間不斷的完善和補充整個市場中各項缺失和薄弱的環節,這些必然是要花費一定的時間成本,但是如何科學的去制定相關行業標準,對于行業的發展會起到更加有效的促進作用,氫能行業的起步在新能源的整體市場中并不算是一個完美開局,但其擺脫了資源與環境約束,企業核心技術已經基本突破,目前氫能最大的瓶頸在于疏通產業鏈,建立安全可靠的行業規范,相信隨著行業的發展,在完善各類機制的同時,也能逐漸走向更加廣闊的舞臺。