彭蘇萍院士:氫電耦合是解決“雙碳”問題的重要選擇!

來源:中國工業和信息化 2023-05-04

2020年9月,碳達峰、碳中和目標提出后,減碳降碳成為熱點話題,能源問題成為重要議題。其中,氫能作為一種綠色、高效、應用廣泛的二次能源,受到廣泛重視。因為它對節能、提高能效,乃至推動能源結構轉型可以發揮積極作用。

雖然我國低碳制氫技術水平和市場化應用均與國外有一定的差距,但仍是目前全球最大的產氫國,氫能未來潛力巨大。

氫能是傳統和未來的“黏合劑”

在“雙碳”戰略大背景下,氫能不僅是能源,還是重要載體,能夠將傳統化石能源和可再生能源連接起來,實現二者平穩過渡,也就是氫能被視為傳統能源與未來能源的“黏合劑”。

尤其是中國能源結構存在著特殊性,這意味著中國減碳難度更大,需要更好更快發揮氫能的“轉化作用”。

對于氫能的發展利用,各國資源稟賦的不同凸顯出不同特色。同時,不同發展目標決定了不同技術路線和發展模式。日本發展氫能主要是解決國家的能源安全問題,澳大利亞主要是發展氫能貿易,歐洲是為了解決工業脫碳,美國主要是固定式發電,韓國主要是發展氫燃料電池汽車。

氫能作為我國低碳發展的重要途徑,主要體現在三個方面:一是在現有能源結構基礎上,節能和提高能效的減排潛力巨大;二是調整能源結構,加大可再生能源的比例,同時如何把化石能源比例降下來;三是在解決不了可再生能源占比擴大、對碳中和的作用還不明顯的時候,我國要采用CCS(Carbon Capture and Storage,二氧化碳捕獲和封存技術)或是CCUS(Carbon Capture、 Use and Storage,碳捕獲、利用與封存技術)來兜底。

氫能與電能的耦合,是解決“雙碳”問題的重要選擇。氫能產業鏈非常長、應用前景廣闊,它涉及上游的制氫、輸氫、儲氫、加氫,再到下游的用氫發電、供熱、交通等,它涉及的領域主要包括交通、發電、儲能、新型利用等。國際氫能專家理事會預測到2030年,氫能將為大約1000萬到1500萬輛汽車和50萬輛卡車提供動力;2050年,氫能約占全球總能耗的1/5。

中外氫能的較量

從2006年起,我國已著手制定氫能源相關政策,2020年度發展規劃草案里已明確制定國家氫能產業發展戰略規劃,2021年采取“以獎代補”扶持氫燃料電池汽車產業發展,目前正推動“氫進萬家”的計劃。

全世界的“純氫”產量超過7000萬噸,最大可達1.1億噸,主要用于化工精煉、合成氨等領域,交通領域的消費占比不到0.1%。目前,我國是全球最大的產氫國之一,產氫能力超過4100萬噸,實現產量在3300萬噸左右,但交通領域應用也只有0.1%左右,主要用于化工行業。

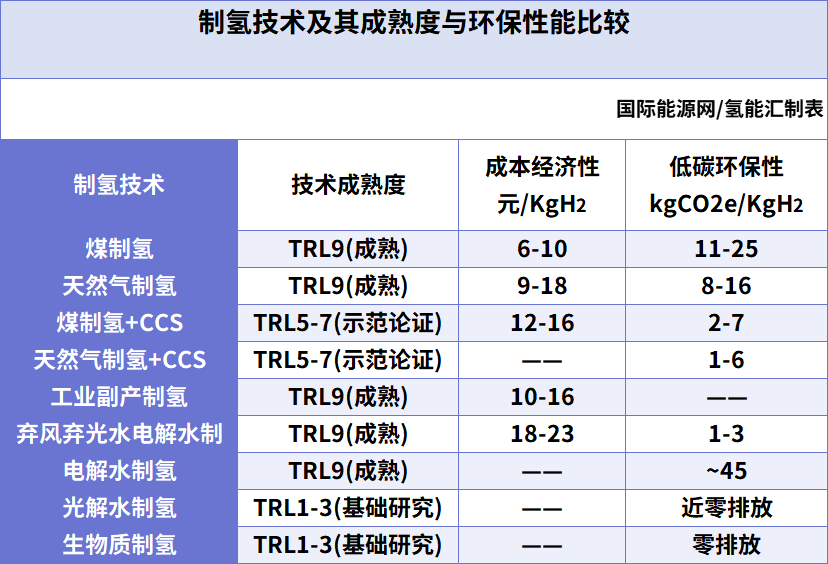

氫的來源主要是天然氣制氫和煤制氫。世界其他國家主要是天然氣制氫,中國煤制氫占比較大。目前,可再生能源電解水制氫占比很小,國內在1%以下。無論在市場應用,還是技術水平方面,我國都落后于國際水平。

從供氫產業發展來看,2020年全球共有544座加氫站,中國有128座,日本有137座,韓國有56座,歐洲145座,美國45座,其他國家加起來只有三十多座。另據Information Trends研究表明,截至2022年底,全球加氫站部署已超1000座大關。其中,中國加氫站數量占全球加氫站總數的1/3,遙遙領先,而美國則遠遠落后,加氫站數量仍不到100座。緊隨中國其后的是日本、韓國。德國則是歐洲唯一一個超過100座加氫站的國家。

各國氫能供應網絡快速發展,我國制氫供氫產業的社會投入強度顯著提升,加氫站數量和規模增長強勁,技術進步明顯。

從典型國家和地區供氫布局來看,日本儲運氫的技術處于先進地位,已經突破45MPa高壓長管拖車儲運氫技術和法規,氫氣運輸能力可以達到700kg以上,預計到2030年,日本加氫站數量可達1000座以上,成本有望大幅度降低。歐盟在儲運氫技術方面也處于領先地位,如長管拖車、液氫槽車、氫氣管道等。美國在儲運氫方面,高壓氣氫、液氫與管道并行發展,加氫站部署主要集中在加州。

目前,我國供氫情況主要是采用壓縮氫氣方式進行儲存和運輸。加氫站技術基本上是35MPa,加氫站的設計、建設,以及三大關鍵設備(45MPa大容積儲氫罐、35MPa加氫機整機和45MPa隔膜式壓縮機)均已實現國產化。

儲氫方面,國內關鍵裝備技術有待突破,以20MPa的長管拖車運輸為主,效率低成本高,產業規模化水平偏低。加氫基礎設施網絡總體薄弱,核心裝備與零部件技術需要進一步提升。

燃料電池領域,從商業應用上來看,質子交換膜燃料電池和固體氧化物燃料電池是當前最主要的燃料電池技術路線。如果采用固體氧化物燃料電池技術,因為工作溫度在700Co,對氫氣的純度要求更低,而且還可使用液化氣、天然氣等碳基燃料,不但燃料成本和傳統能源相似,而且能量轉化率高,在大型集中供電、分布式發電、熱電聯供乃至交通領域都有廣泛應用。因此,今后要加大力量開展對燃料電池技術的研究,從另一個方面推動氫能源在我國的發展。

在氫的生產方面,我國與國際水平相當,但氫能產業裝備制造等方面相對滯后, 相關核心設備主要依靠進口,低碳制氫技術水平和市場化應用均與國外有一定差距。短期內,應加快突破固體氧化物燃料電池電堆及系統集成技術,大力助推氫能產業的發展。

氫燃料電池汽車是全球的重要熱點,2022年全球保有量67315輛,較2021年增長35.8%。從發展類型來看,全球以乘用車為主,商用車為輔,而我國以商用車為主。截至2022年底,我國共擁有12682輛氫燃料電池車。

2023年初,我國氫儲能相關的政策不斷出臺,項目也呈明顯增多趨勢。比如,工信部等六部門、青海省、甘肅省、河南新鄉市等都將氫儲能納入政策規劃,支持氫儲能技術研發,積極培育氫儲能商業化應用模式;項目方面,云南首個光伏制氫與電網氫儲能綜合示范工程投運,常溫常壓氫能儲用一體化項目在上海正式運行,等等。

設備端卡脖子的難題

從氫能與燃料電池產業發展前景看,為促進我國能源轉型升級,在目前能源結構以煤為主以及“雙碳”目標的情況下,如何把高碳能源低碳化應用,是必須考慮的問題。交通動力的轉型是重要方向。

氫能源機車只是一個車輛出問題,并不影響整個路網的運行。交通領域里大型海上運輸的實際排放量很高,今后可能通過固體氧化物燃料電池作為船舶動力系統,比其他技術更有前景。

我國氫能產業發展的基礎是擁有比較豐富的氫氣資源,開發潛力較大,完全可支撐我國中長期氫能源發展愿景。我國是世界第一大制氫國,也是第一大汽車市場。但總的來講,我國跟國際上還有比較大的差距,氫燃料電池技術落后于國際水平,相關核心設備及技術主要是依賴進口。

從氫能源與燃料電池發展存在的問題來看,制氫成本方面,中國發展的重點是以可再生能源為主體的綠氫。為什么提出綠氫,主要是我國已過度倚重質子膜燃料電池。質子膜燃料電池工作溫度低,對氫氣的純度要求很高,一般是使用電解水制氫氣源,若使用可再生能源發電,最大的問題是間歇性問題。

實際上,目前我國化石能源制氫,氫氣純度并不高,但是制氫成本相對較低,仍需把大規模煤制氫、工業副產提純氫利用好。煤制氫進一步規模化之后,成本還會降低,但這仍是高碳能源。低碳利用方面的途徑是進一步把煤制氫得到的二氧化碳資源化,把它作為一種化工原料利用起來。

儲運氫方面,還需要在儲運、加氫技術和裝備方面進一步研究和完善。化石能源制氫和工業副產提純氫技術與國際水平并跑,在煤制氫方面,國內技術處于領先地位。電解水制氫方面,跟國際有差距。燃料電池方面,國內質子膜成本仍較高,關鍵部件的國產化程度較低。國內關于固體氧化物燃料電池的研究基礎薄弱,應該給予更多關注。另外,地區層面存在產業同質化現象,“技術空心化”問題凸顯,產業發展商業模式有待檢驗等。

重點在突破“卡脖子”難題。在氫的生產上,中國與國際水平相當,但氫能產業裝備制造等方面相對滯后,相關核心設備主要依靠進口,與美歐日韓差距有拉大的趨勢。

儲運上,我國以氣氫為主,主要沿用國外技術手段,液態儲氫尚未應用到民用領域,固態儲氫國內基本處于研發階段。車輛運輸氫氣的效率低、成本高,2020年儲運占氫能成本的70%左右,更高壓及大規模管道運輸在技術、標準等方面仍存在較大障礙。氫能不便于存儲、液化成本高等難題限制了氫能的遠距離輸送。

在應用端上,燃料電池關鍵部件、測試裝備有較大追趕空間。可以說,“卡脖子”難題分布在氫能產業的多個環節,亟待打破國外技術封鎖。

短期內應重點突破固體氧化物燃料電池電堆及系統集成技術,完善我國可再生能源制氫技術鏈,建立綠色制氫試點示范項目,推動可再生能源制氫技術與產業的發展。

未來10-20年是氫能發展重要機遇期

未來10~20年是我國氫能源與燃料電池產業發展的重要機遇期,要從戰略、政策、技術、資金、國際合作等方面積極謀劃,在改革創新的過程中,還是以技術為本、區域協同,同時要尊重市場。相關企業在中國氫能源和燃料電池方面要唱主角,可以先行先試,利用行業的優勢以及國家的扶持政策,拓展氫能市場,穩步推進氫能源與燃料電池產業的進步。

對于氫能源產業發展總體目標,2021—2025年是政策引導、局部示范導入期,企業能不能通過管網系統開展熱電聯供或分布式制氫,這是關于如何做的問題。2026—2035年是市場驅動商業模式培育期,需要建立比較完整的氫能儲運供應體系,相關企業的基礎設施網絡占有優勢,重點要布局在基礎設施方面。制氫要進入化工園區,成本大幅度升高,燃氣企業通過管網體系可否把分布式加氫站建起來?2036—2050年是產業生態綠色智慧成熟期。在碳中和階段,通過今后10~15年的努力,為碳中和提供好基礎設施、技術應用平臺。

對于燃料電池產業發展總體目標,首先在PEMFC方面,2021—2025年開展在船舶、重卡等領域的示范應用;2026—2035年國產化低成本材料與部件建立批量生產線,提升電堆的性能和穩定性,成本降低;到2036—2050年,高性能、高耐久性的新材料及電堆要做到規模化商業應用。在SOFC/SOEC方面,2021—2025年把成本大幅度降低,把7萬元/千瓦~8萬元/千瓦降低到3萬元/千瓦以下,壽命達到1萬小時;到2026—2035年,要把固體氧化物燃料電池壽命提高到8萬小時,在原有基礎上進一步降低成本。規模上,到2025年左右做出十兆瓦系統,到2035年左右做出百兆瓦、千兆瓦系統,這樣使我國能夠真正實現能源轉型。

制氫、供氫產業發展的重點任務,主要考慮可再生能源制氫和綠氫消納。供氫產業,主要考慮從氣氫向液氫、輸氫、加氫幾個角度如何做的問題。對供氫,首先可能是氣氫往液氫、加氫方面發展。

對于質子膜燃料電池發電產業發展的重點任務,是提高燃料電池電堆關鍵材料的國產化,提高燃料電池耐久性、動力性、環境適應性、可靠性和安全性,降低燃料電池系統噪聲。質子膜燃料電池技術成本降不下來,不利于整個氫能產業的進一步發展。

對于固體氧化物燃料電池產業發展的重點任務,是開發低成本高性能的單電池批量化制備技術,突破高可靠性的電堆設計、集成及產業化技術,掌握高效系統集成、控制管理及示范技術等。

用氫產業發展技術路線圖也已經提出來了,今后我國在百MW級IGFC重大工程,低成本先進電解水制氫準備研制工程科技專項,氫能安全儲存與快速輸配工程科技專項,100千瓦級SOFC發電模塊開發工程科技專項,分布式燃料電池熱電聯產工程科技專項,高能效長航時燃料電池船舶動力工程科技專項,固體氧化物電解池耦合可再生能源轉化儲存工程科技專項,氫冶金重大工程科技專項等方面,需要進行專項立項探索。

保障措施方面,一是進一步加強氫能源與燃料電池的頂層設計;二是國有資本要堅持穩妥有序進入、有所作為和有所不為的原則;三是建立健全產業政策、安全監管及技術標準體系;四是加大對氫能基礎設施全產業鏈的補貼政策及金融支持;五是建立氫能基礎設施關鍵技術攻關與核心裝備自主化的長效機制。

政策建議方面,明確氫能源與燃料電池發展的頂層設計,健全氫能源產業政策、法規、標準體系和金融環境。加強技術的自主研發與應用示范支持,完成平臺體系建設,鼓勵務實的國際合作。因地制宜選擇氫能源產業的發展技術路線,探索有效的商業模式。