兩度沖擊后,國內第二家氫能上市公司來了

來源:原創 2023-11-17

11月16日,國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(以下簡稱“國鴻氫能”)上市聆訊獲通過,公司將登陸港交所主板上市。

在兩度沖擊IPO之后,國鴻氫能終于成功敲響上市的鐘聲。

而國內氫能板塊也終于迎來了第二家上市公司!

沖刺IPO,成為“氫能第一股”的執念一直以來是氫能鏈條上的各龍頭企業的執念,但自科創板成立以來,僅有億華通一枝獨秀。

據悉,國鴻氫能主營業務是氫燃料電池的研發、生產和銷售,目前已布局包括燃料電池電堆、燃料電池系統模塊、固定式發電系統、燃料電池空氣過濾器等氫燃料電池領域核心技術產品。

按氫燃料電池電堆出貨量計,自2017年至2022年連續六年均排名第一,2022年出貨量為175.2兆瓦,占有24.4%的市場份額。

國鴻氫能通過兩次沖擊,終于成功突圍。

艱難上市路

作為美錦能源向氫能產業鏈核心技術進軍的關鍵所在,成立于2015年的國鴻氫能瞄準氫燃料電池賽道間,尋求打造氫能一體化產業鏈。

成立之初,受到技術挾制,身在云浮的國鴻氫能短暫的經歷幾年代工廠的生活,與巴拉德雙方組建合資公司(國鴻巴拉德)生產和組裝巴拉德9SSL電堆,同時該合資公司向巴拉德獨家采購膜電極。

2021年起,巴拉德開始大幅減少關鍵零部件膜電極的供應,雖然營收受此影響出現大幅下降,但是在代工廠的“臥薪嘗膽”中,從2017年起,國鴻氫能便致力于擺脫技術依賴,終于實現了電堆技術國產化。

在此之前,國內并不具備自主生產氫燃料電池的能力,尤其是作為燃料電池核心的電堆,高度依賴進口,其成本占據氫燃料電池的60%。

2020年,國鴻氫能發布自主研發的氫燃料電池電堆鴻芯GI,并開始生產銷售鴻途G系列氫燃料電池系統。在國內率先實現了燃料電池雙極板、電堆及燃料電池系統的規模化生產。

此外擁有美錦能源做后盾的國鴻氫能也成功獲得了飛馳以及鴻基創能的訂單,從供應到客戶,完美閉合。

據公開信息,國鴻氫能累計進行7輪外部融資,融資總額逾26億元,截至最近一輪融資,公司的估值超過70億元。

虧損中突擊

不過,在成為“獨角獸”的道路上總是艱難的。

國鴻氫能雖然成功擺脫了代加工的標簽,但是在國產化的道路上,營收持續虧損。

2020年底公司接回云浮工廠,大批量生產自研的“鴻芯G”電堆。

并改變產品銷售形式,不再直接出售電堆,而是將自研自產的電堆裝入氫燃料電池系統,整體售出。

雖然業務重心從電堆轉移至系統,并在一定程度上提高了營收。

但“分手”的代價也令其元氣大傷,縱使有美錦能源兜底,短時間內大客戶國鴻巴拉德的缺失、大額計提存貨跌價準備和無形資產減值準備的被取代的“9SSL”電堆產品以及與巴拉德協議的到期,使得公司于2021年出現就大幅度的虧損,年內虧損達到了7.0億元。

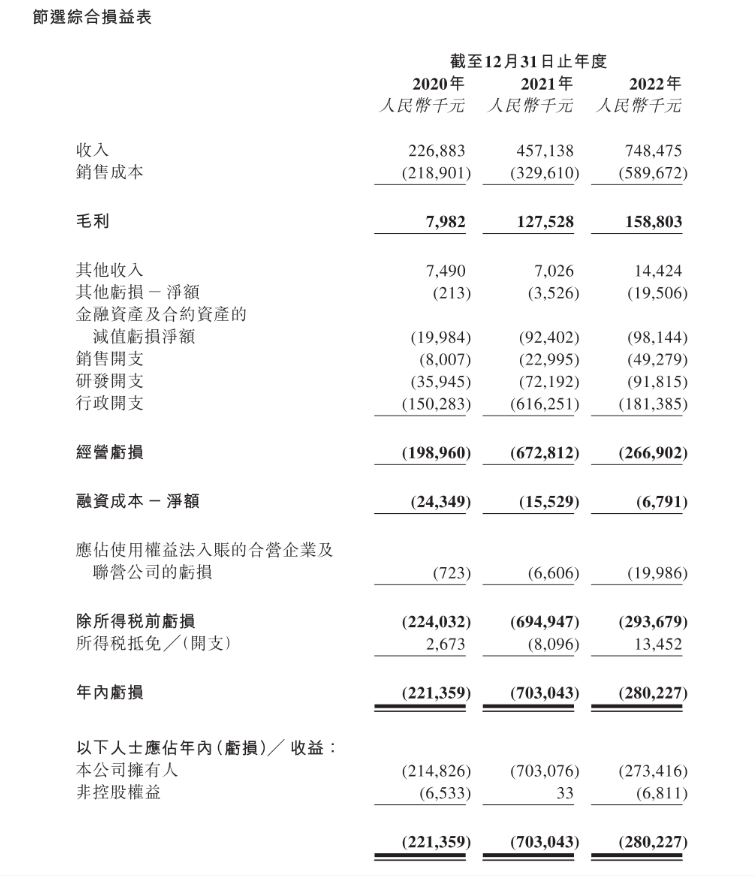

據最新招股書顯示,國鴻氫能2020-2022三年共計虧損達11.91億元。

源自:招股書

對此,國鴻氫能在招股書中稱,其年收入的波動主要由氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的銷量及平均售價變動導致。

據悉,國鴻氫能氫燃料電池電堆的平均售價已從2020年的2914.2元/KW降至2022年的1667.5元/KW,氫燃料電池系統的平均售價也從2020年的10423元/KW降至2022年的5578.7元/KW。

源自:招股書

而報告期內高企的銷售成本,也可窺一斑。

公司2020年到2022年的銷售成本分別為2.19億元、3.30億元和5.90億元,占營收的比重分別達到96.5%、72.1%、78.8%。

但氫能產業鏈本身就是“燃燒”的行業,上市之前的資本大量投入是不能避免的,在燒錢的同時,7輪融資和逐漸恢復的盈利也給國鴻氫能帶來繼續沖擊的動力。

國內的氫能市場尚未完全展開,不少企業仍在坐著冷板凳,隨著氫能產業規模的持續擴大,行業爆發前,下一個突擊王者何時到來?