歐洲綠氫夢碎?

來源:原創 2024-04-26

近日,普華永道發布最新報告稱,歐盟在制氫項目建設方面遠遠偏離了軌道,雖然歐盟也瞄準了1000萬噸綠色氫的進口,這一雄心壯志可能也難以實現。

構建氫能經濟是歐洲成為2050年第一個碳中和大陸承諾的關鍵要素。為實現這一承諾,歐盟設定了到 2030年在擁有1000萬噸的年綠氫能力、同年進口1000萬噸綠氫的目標。

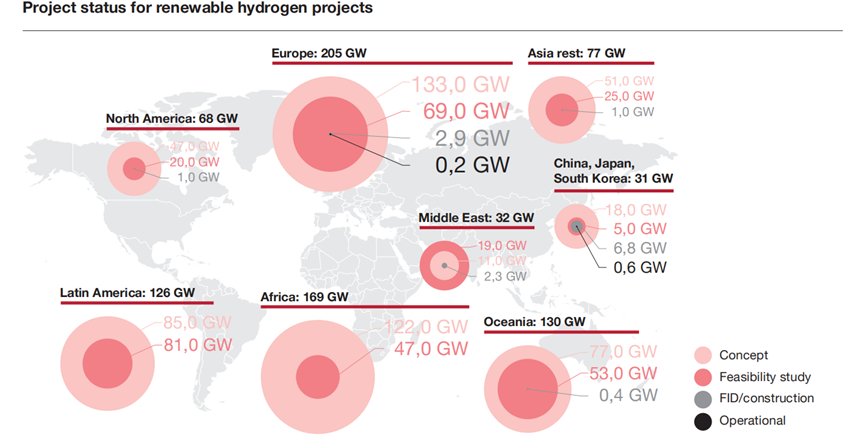

報告指出:雖然歐盟已經宣布了205GW的項目——足以實現其氣候目標——但幾乎所有宣布的清潔氫項目仍處于概念或演示階段,只有3GW在2023年底前達成最終投資決定(FID,Final investment decision開發商簽署了項目建設所需的各種協議和主要合同,并且股權持有人和債務出資人都承諾提供足以建設整個項目的資金)或開工建設,咨詢公司指出,這些項目將需要三到五年的時間才能建成。

相比之下,在中國、日本和韓國,到2023年,已經有接近7GW的電解槽容量已經達到了FID或建設階段。

普華永道在報告中警告說:“為了實現(2030年)目標,歐洲未來六年每年需要增加約20GW的產能。”

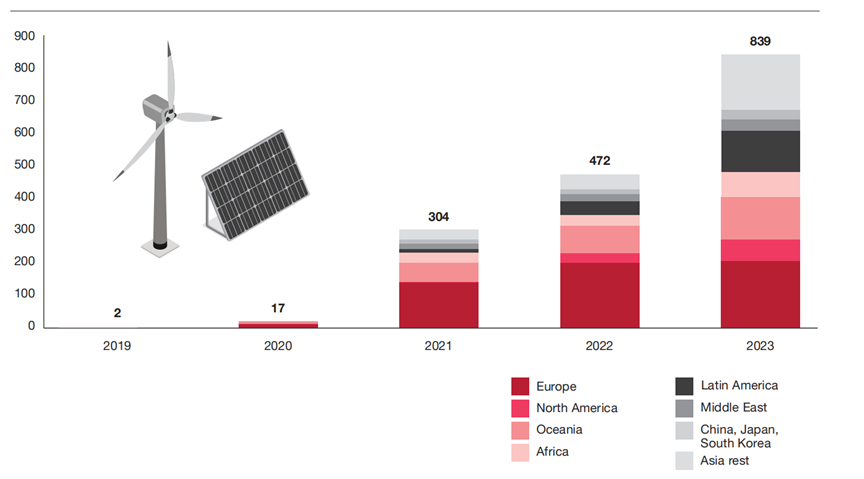

報告還提到,全球范圍內宣布的低碳(藍氫)和綠氫項目數量穩步增長,2020年至2023年間宣布了1500多個新的生產項目。歐洲繼續占據主導地位,世界上已知的綠氫項目超過一半位于歐洲。

全球氫能項目分布和發展階段

來源:普華永道Navigatingthe hydrogen ecosystem

除歐洲外,全球市場也處于起步階段,進展(除個別項目外)相當緩慢。雖然全球已宣布(規劃)840GW清潔氫項目,但截至去年年底,只有15GW(占規劃產能的1.8%)達到最終投資決策或開始建設,“已經宣布(規劃)的產能并不是已建成的產能,還存在項目中途擱淺的風險。”

2019—2023年全球綠氫規劃項目發展和分布情況

來源:普華永道Navigatingthe hydrogen ecosystem

幾大原因限制了綠氫項目的進展。

首先是可再生能源制氫的生產成本與承購商愿意支付的成本不匹配。

根據普華永道的計算,綠氫在歐盟每MW時的成本為200-250歐元(1600-2000人民幣),或每公斤6-7.50歐元(48-60人民幣),而天然氣的成本為每MW時25-40歐元(加上每MW時15-20歐元的ETS成本)。與此相比,“低碳”氫即藍氫成本為每MW時100-150歐元(每公斤3.19-4.79歐元)。

最近下降的天然氣價格使得藍氫成為比綠氫更具成本效益的選擇,對于2023年融資的項目來說,其水平化成本較低,比綠氫低1.5-2倍。

德國修訂后的國家氫戰略也表明對低碳氫氣的立場較為溫和,從之前偏好于來自可再生能源電解的氫氣轉變。

此外,基于規模經濟的大型綠氫項目降價將難以實現。在高利率和建筑材料價格上漲的情況下,建筑成本只會越來越高,“使以前有利可圖的項目現在無利可圖”。

普華永道估計,電解槽目前的平均成本在每MW2-300萬歐元(或每GW20-30億歐元)之間。

該咨詢公司還強調了政府支持的不足,特別是考慮到歐洲大額補貼的延遲,例如“歐洲共同利益重要項目(IPCEI)計劃”。

對于歐盟來說,綠氫潛在的購買需求是明確的,但需要大量補貼來彌補可再生氫與化石燃料之間的成本差距,這一過程進展緩慢,需要更多財政支持來降低綠氫購買方的風險。

例如歐盟,尤其是德國,提高了對綠色鋼鐵生產的支持力度。

所有鋼鐵生產商都獲得了巨額資金(全行業總共約100億歐元)用于投資于低碳鋼廠,其中一家公司已經開始購買清潔氫用于其直接還原鐵(DRI)廠。其他公司由于缺乏電網連接,正在建設當地的電解槽項目,預計將在不久的將來開始使用綠氫。

這種變化發生的原因有很多:一些客戶預計會接受更高成本的低碳鋼,鋼鐵生產商獲得的補貼資金要求他們逐漸從使用天然氣轉向氫氣。

但盡管有數十億歐元的補貼,德國鋼鐵行業仍不愿投資綠色氫基煉鋼,氫氣和電力的高成本意味著綠色鋼鐵的溢價仍然超出了客戶愿意支付的范圍。

歐洲綠氫發展的另一個障礙是風電光伏裝機的疲軟,也就是綠電供給不足。

普華永道警告說:“生產1000萬噸綠氫大約需要500TWh的電力,因此,假設一臺風機每年產生20GWh的電力,僅電解槽就需要25,000臺新風機來滿足電力需求。”

該咨詢公司還指出,德國 2022 年的凈用電量為 491TWh——在整個歐洲,隨著更多工業和交通電氣化,可再生能源電力預計需求將會增加。例如,到2030年,歐洲乘用車和卡車的電氣化將增加130TWh的可再生能源需求,到2040年將增加350TWh。

“這是發展氫能的最初階段可能需要藍氫來彌合差距的另一個原因,”普華永道認為。

普華永道還分析了中國綠氫市場,認為中國在清潔氫領域不容小覷,原因如下:

中國2021年至2035年的氫能計劃認可氫燃料作為該國未來國家能源供應和向雙碳目標過渡的重要組成部分。該計劃包括到2025年每年生產10萬至20萬噸綠氫目標,并在同一年擁有約5萬輛氫燃料車(這一重點是中國獨有的)。

低碳氫技術,即使用碳捕集與儲存(CCS)的化石燃料基氫氣生產,預計將在中國實現碳中和的道路上發揮重要作用。

政府投資已經加速。截至2023年,中國已經有57個綠氫項目在運行、在建或待批準建設。例如,中國國家電力投資集團公司(SPIC)宣布在中國東北投資420億元人民幣(55億歐元)的綠氫項目,項目規劃建設350萬千瓦離網風電,配套16.4萬噸/年制氫系統,可實現年產40萬噸綠色航煤和40萬噸綠色甲醇。

此外報告還提到中國電解槽的容量、規模和創新正在增加。

中國電解槽項目的宣布數量激增,預計今年的裝機容量將從2023年的3.3GW增至3倍,到2025年將進一步增至近5.4GW。

項目規模也在迅速增加,2023年宣布的項目約60%的容量在100到500MW范圍內。從2025年開始安裝的計劃中,容量從500到1000MW的大型設施,以及超大型(1000MW及以上)項目將占到當年達到最終投資決策階段的全球近20%的份額。

中國公司在電解槽技術方面也取得了進展:派瑞氫能于2022年12月展示了最大單體堿性電解槽(約9MW),而隆基氫氣于2023年2月推出了一款更高效的堿性模型,效率4千瓦時/標準立方米(相當于44.5千瓦時/千克氫),超過了市場上大多數電解槽模型的效率。

考慮到中國龐大的國內能源需求、長途氫氣運輸的限制以及歐盟和中國之間的距離,兩地在氫氣貿易連接方面的機會有限。

然而,報告認為在研發、標準制定、低碳氫技術和設備貿易以及在第三國的聯合項目方面存在合作機會,特別是在出口電解槽領域。這些項目將有助于加速兩個地區向綠氫的過渡。