近日,中國和加拿大科學家進行的一項為期五年的合作研究已經通過計算機模擬產生了一個理論模型來預測金屬中氫納米氣泡的性質。

國際團隊由合肥物質科學研究所固體物理研究所的中國科學家及其加拿大麥吉爾大學的合作伙伴組成。結果將于7月15日發表在Nature Materials上。

研究人員認為,他們的研究可以對富氫環境(如核聚變反應堆堆芯)中的氫致損傷進行定量理解和評估。

氫是已知宇宙中最豐富的元素,是一種備受期待的聚變反應燃料,因此是研究的重點。

在某些富氫環境中,例如在聚變反應堆堆芯中的鎢鎧裝,金屬材料可能因大量暴露于氫而嚴重且不可挽回地受損。

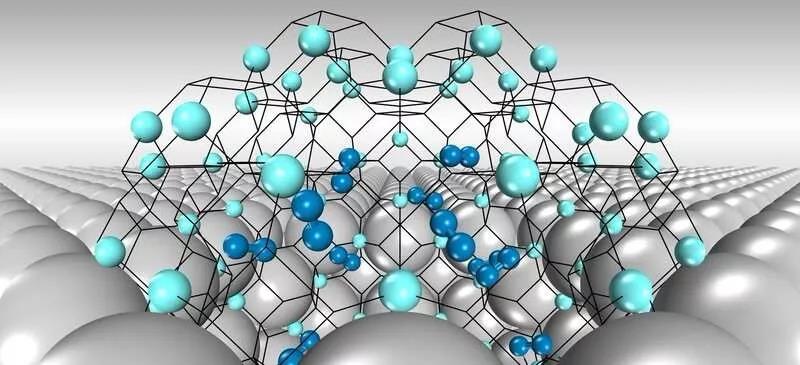

作為最小的元素,氫可以通過金屬原子之間的間隙輕易地穿透金屬表面。這些氫原子可以容易地被捕獲在制造期間或通過聚變反應堆中的中子輻射產生的金屬中的納米級空隙(“納米空隙”)內。這些納米氣泡在內部氫氣壓力下變得越來越大,最終導致金屬失效。

毫不奇怪,促進氣泡形成和生長的氫和納米空隙之間的相互作用被認為是這種失敗的關鍵。然而,氫納米氣泡的基本性質,例如它們的數量和夾帶在氣泡中的氫的強度,在很大程度上是未知的。

此外,可用的實驗技術使得直接觀察納米級氫氣泡實際上是不可能的。

為了解決這個問題,研究小組提議使用基于基本量子力學的計算機模擬。然而,氫納米氣泡的結構復雜性使得數值模擬極其復雜。因此,研究人員需要五年時間來制作足夠的計算機模擬來回答他們的問題。

然而,最后,他們發現納米空隙中的氫捕獲行為 - 雖然顯然很復雜 - 實際上遵循簡單的規則。

首先,各個氫原子以相互排斥的方式被具有不同能級的納米空隙的內表面吸附。其次,經過一段時間的表面吸附后,由于空間有限,氫氣被推向納米空隙核心,然后分子氫氣在那里積聚。

遵循這些規則,該團隊創建了一個準確預測氫納米氣泡特性的模型,并與最近的實驗觀察結果一致。

就像氫氣填充金屬中的納米空穴一樣,這項研究填補了理解氫納米氣泡如何在金屬中形成的長期空白。該模型為評估聚變反應堆中氫誘導的損傷提供了強有力的工具,從而為未來收獲聚變能量鋪平了道路。